摘要:為了解決油氣勘探、開發過程中因各種異常復雜情況(特別是在有毒有害氣體泄漏、著火擴散蔓延)導致油氣井井噴失控著火后的處理技術難題,開展了油氣井井噴失控滅火現場仿真系統的研究開發與設計。采用3DS Max技術對油氣井著火現場進行三維場景建模,運用虛擬現實技術實現滅火現場實時漫游及滅火操作人機交互功能,參照油氣井滅火搶險作業工藝流程,確定仿真系統設計流程,并對搶險滅火流程進行了重點模擬,通過RPG角色扮演使操作員熟悉各搶險流程,最終實現了具有三維可視化、人機交互等特色功能的油氣井滅火搶險作業仿真訓練平臺的開發,為實際滅火作業操作提供重要參考依據,并成功應用于2009年中國石油天然氣集團公司舉行井噴事件專項應急預案演練中,為滅火搶險演習作業帶來了較好的社會效應和經濟價值。

關鍵詞:油氣井;井噴失控;滅火;虛擬現實技術;仿真平臺;3D Max建模;應急預案演練

目前在油氣行業如鉆井軌跡優化設計、三維可視化地震資料解釋、儲層分析和綜合油藏管理、海上鉆井平臺設計、協同工作和決策已廣泛使用虛擬現實技術[1~2]。所謂虛擬現實技術(VR)是利用計算機模擬產生一個三度空間的虛擬世界,為使用者提供關于視覺、聽覺、觸覺等感官的模擬,讓使用者身臨其境,及時地、沒有限制地觀察三度空間內的事物,使用者進行位置移動時,計算機可以立即進行復雜的運算,將精確的3D世界影像傳回而產生臨場感。虛擬現實技術的應用,將切實增強油氣開采行業的決策性和前沿性,實現信息的可視化分析,降低開發成本,提高抗風險能力。因此,虛擬現實技術在石油行業研究和應用的重要性日趨顯著。

開發專業的油氣裝備操作培訓系統,采用虛擬現實技術完全真實地模擬裝備的操作流程和使用方法,可為需要培訓新技術工人的單位和企業進行專業的石油機械操作培訓,能夠節省培訓成本,提高教學培訓的可視化程度。

1 井噴滅火搶險中的虛擬現實技術研究

1.1 研究背景及目標

油氣勘探、開發開采過程中因各種意外原因發生井噴并導致有毒有害氣體泄漏、失火等事故時有發生[3],甚至造成了大量的人員傷亡、財產損失和環境破壞等后果。分析其主要因素有以下兩點:①對事故后有毒有害氣體泄漏、著火擴散蔓延缺乏準確認識;②事故發生后缺乏應有的搶險預案和決策。其中后者是造成重大損失的主要原因。因此,對井噴事故進行系統分析,通過實驗或模擬掌握井噴失控后的處理方法,制訂合理的應急預案,科學合理地指揮搶險,減少人員傷亡意義重大。

滅火搶險是一項特殊的、高風險作業,一旦油氣井井噴失控發生著火,后果將極其嚴重,因此行之有效的滅火搶險措施至關重要。面對滅火搶險作業流程的復雜與困難,搶險隊員的專業知識與技能要求越來越高。開展油氣井滅火搶險作業訓練往往需要大規模的資金設備投入,并且可能會造成嚴重的環境污染,滅火搶險作業訓練和培訓受到很大的制約。

因此,研究油氣井著火特點,對滅火搶險作業進行針對性的訓練,努力提高滅火搶險人員作戰能力非常必要。采用虛擬現實技術,通過計算機模擬仿真則是解決上述問題的有效方法和手段。運用虛擬現實技術模擬真實環境,研究并實現滅火搶險作業仿真系統,能有效提升搶險隊員的安全生產素質和搶險救援能力,有力推動我國油氣井搶險滅火技術實現低成本、安全、環保、智能化的發展。

1.2 井賾失控滅火仿真平臺設計

異常復雜情況下油氣井井噴失控著火后的處理工藝技術和現場處理經驗是本仿真系統構建的基礎。針對各種復雜情況進行系統框架設計,確定了仿真系統設計流程。綜合運用3DS Max建模關鍵技術和Virtools虛擬現實平臺,真實再現了油氣井滅火搶險作業工藝流程。

1) 油氣井著火現場三維場景的構建:利用現有的模型圖紙,收集相關實體的結構數據和大量照片,利用3DS Max對現實場景進行建模。

2) 模型的優化:為了提高大型復雜場景在實時仿真系統中運行的速度和流暢性,以便獲得更高的仿真運行效率,就要對所創建的模型進行必要的簡化和優化。

3) 實時漫游技術:模型創建完成后導入到Virtools中實現系統的漫游,漫游過程中控制視點在虛擬場景中合理移動。

4) 人機交互式實現:完成仿真系統對油氣井滅火搶險作業過程的模擬實現。

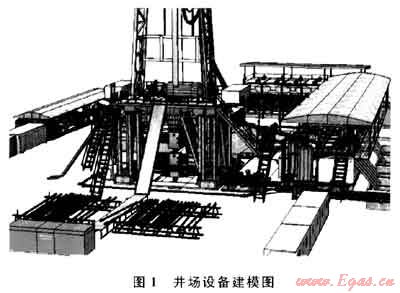

1.3 井場設備建模

仿真平臺根據井場設備實物照片、圖紙和材質紋理貼圖建立三維模型。本系統主要采用3DS Max建模,模型包括井場鉆井配套設備,主要有井架、井口、鉆具、頂驅、游車、大繩、絞車、轉盤、泥漿泵,循環罐、柴油機,發電機等[4];還包括搶險滅火設備,主要有遙感測溫儀、有毒氣體檢測儀、水炮、雪炮、水泵機組、水力噴砂切割機、鏈鋸切割機、重吊等;還包括穿戴防毒面具和高溫防火服的角色模型。

模型在3DS Max采用多邊形方法按實際比例進行繪制,模型繪制完畢后給場景添加燈光,為更好地模擬自然光線,采用天光加光線追蹤的辦法對場景進行布光。

同時設備模型大多采用多邊形建模的方法,多邊形建模的精髓是用最少的面做出最多的細節,并且添加光滑修改器之后能夠表現出最好的效果(圖1)。

1.4 井噴失控滅火仿真平臺功能

1.4.1 滅火搶險處理流程

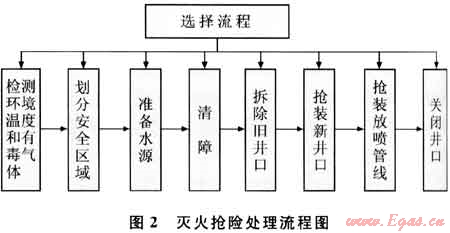

系統對井噴失控現場著火主要采用3DS Max及Virtools進行了逼真模擬,對搶險滅火流程進行了重點模擬,用戶通過RPG角色扮演熟悉各搶險流程,從而實現在虛擬現實環境下滅火搶險作業虛擬訓練,為實際滅火作業提供參考。將三維模型或場景與自身的一些功能模塊相結合,為其添加上邏輯行為,物理屬性等功能并結合一些功能模塊相結合,為其添加上邏輯行為,物理屬性等功能并結合視頻、音頻等多媒體元素,最終創作出具有生命力的真實虛擬交互環境[5]。滅火搶險交互系統流程如圖2所示。

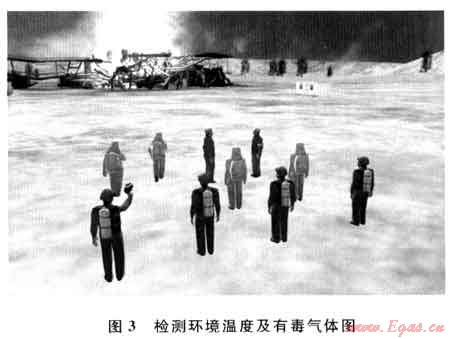

1.4.2 檢測環境溫度與有毒氣體

該流程是滅火搶險作業工藝流程的檢測環境溫度及有毒氣體的過程[5~7],通過仿真平臺模擬了溫度檢測及可燃氣體監測的操作流程、同時展示了空氣呼吸器、抗高溫防火服及各種防爆工具的使用(圖3)。

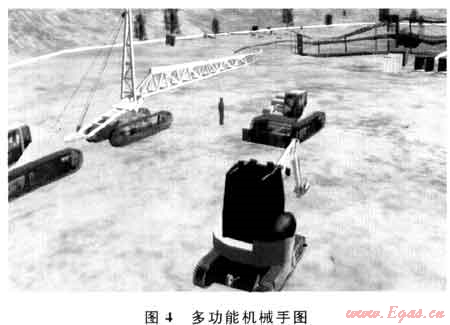

1.4.3 多功能機械手

通過仿真平臺模擬展示了滅火搶險作業的核心設備——多功能機械手隅7。,充分展現了罩引火筒、挖掘清障、剪切清障、破碎井場水泥基礎,運送遠距離水力噴砂切割頭、吊裝單件井口裝置等功能(圖4)。

1.4.4 帶火清障

通過仿真平臺模擬井噴失控后帶火作業的帶火清障及井口清障過程[5~7],模擬搶險隊員進行切割、拖拉作業,直到徹底清除井架底座,采用引火筒將散狀火焰集中引導垂直向上,完成滅火前井口周圍的徹底清障,使井口完全暴露,如圖5所示。

1.4.5 水力噴砂帶火切割及搶裝新井口

仿真模擬拆除舊井口的操作流程[5~7],首先運用多功能機械手完成送遠距離水力噴砂切割頭完成廢井口切除,然后模擬破切螺母和撬法蘭盤操作,完成拆除舊井口,然后帶火搶裝新井口,模擬整體(分體)吊裝、磨裝、扣裝過程。

2 井噴失控滅火仿真平臺的應用

2009年10月28日,中國石油天然氣集團公司在四川省廣漢市舉行了井噴事件專項應急預案演練,使用油氣井井噴失控滅火仿真平臺模擬展現了井噴的發生、失控后的搶險滅火處理流程,體現了中國石油井噴事件專項應急預案的科學性,反映了其應對井控突發事件的處最能力。集中展現了我國自主研發的一系列油氣井搶險救援先進裝備和技術,實現了井噴現場與各級指揮、決策機構間的信息實時傳輸和高度互動,具有相當高的技術含量和智能化程度。也充分證明了該仿真平臺的可行性和實用性。

3 結論

1) 油氣井井噴失控滅火現場仿真系統構建了油氣井井噴失控滅火現場的三維模擬操作平臺,使用Virtools實現了虛擬現實技術在實際中的應用,并結合3DS Max完成了高質量的系統平臺的設計和實現。

2) 由于滅火搶險作業流程的復雜與困難,搶險隊員的專業知識與技能要求越來越高。開展油氣井滅火搶險作業訓練往往需要大規模的資金設備投入,并且可能會造成一定的環境污染,滅火搶險作業訓練和培訓受到很大的制約,只能完成局部小規模的培訓。而利用虛擬現實技術進行滅火搶險作業仿真系統無需出動車輛和耗費大量的原材料,各種損耗少,而且危險性和風險小,大大節約了人力、財力、物力,同時避免真實搶險作業訓練中的人員傷亡與環境污染等問題,符合安全、環保的發展要求。

3) 以滅火搶險仿真系統為基礎,增強其滅火搶險的交互操作功能,完善滅火搶險流程,加入搶險工具模型庫和參數庫,增加根據現場處置情況選擇不同的搶險方案,即可對員工進行全面的操作培訓和技能考核。

參考文獻

[1] 陳虎.虛擬現實技術及其在石油行業中的應用[J].電腦開發與應用,2002,18(7):39-42.

[2] 蘇堪華.多媒體技術在石油鉆井工程中的應用及前景分析[J].石油鉆探技術,2005,33(6):72-75.

[3] 朱海龍,李智宏,趙群.利用地震物理模擬技術研究井間地震觀測系統[J].天然氣工業,2010,30(4):46-49.

[4] 劉偉,李麗,潘登雷,等.川西陸相深井鉆井完井技術[J].天然氣工業,2008,28(8):76-78.

[5] 馬宗金,楊令瑞.油氣井井噴著火滅火方法和作業程序[J].鉆采工藝,2002,25(4):1-3.

[6] 王瑞娥,張秋菊,宋懷玉.天然氣井井噴著火的三次井控作業程序[J].西部探礦工程,2004,16(2):42-43.

[7] 謝華,劉金環,謝青,等.井口套管頭損壞井噴搶險配套技術[J].石油鉆采工藝,2010,32(5):107-109.

(本文作者:胥林1 楊令瑞2 張琴2 曾紹清2 王永友1 1.西南石油大學;2.中國石油川慶鉆探工程公司鉆采工程技術研究院)

您可以選擇一種方式贊助本站

支付寶轉賬贊助

微信轉賬贊助